近日,北京市教育委员会发布了《关于公布2024年北京高等学校优秀教学实验室评选结果的通知》(京教函〔2024〕539号),中国传媒大学信息与通信工程学院演出效果智能呈现与控制实验室获评优秀教学实验室。

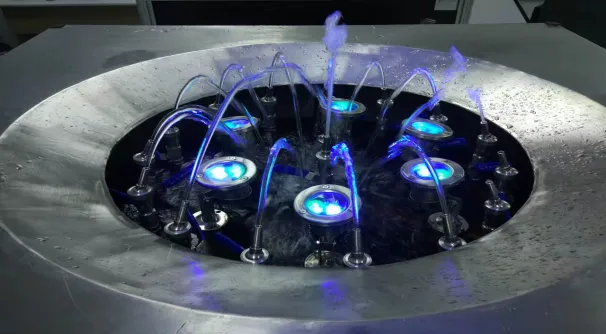

中国传媒大学演出效果智能呈现与控制实验室于2006年正式组建,由信息与通信工程学院、现代演艺技术北京市重点实验室、视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室联合建设,逐步形成了功能全面、结构完善、特色突出的本科教育科研实践平台。实验室占地面积1084平方米,设备数量3260台件,包括传感器与机电控制、PLC与机械控制2个基础实验单元与舞台运动呈现与控制、舞台听觉呈现与控制、舞台视觉呈现与控制、视听交互与评价、舞台装备硬件研发5个专业实验单元。

实验室主要功能

实验室主要开展4项服务:面向智能装备与系统等电子信息、控制科学相关学科本科专业开展课内专业实验、课程设计、毕业设计等实验实践教学;为相关专业学生提供课外实践创新项目、学科竞赛平台;为师生从事演艺工程技术领域科研项目和科技创新提供实验平台;为社会人员提供专业技术培训,为大中小学生提供科普讲座和前沿技术展示等。

实验教学理念

实验室以夯实演艺工程技术理论与实验实践创新为基础,积极开展现代演艺工程技术实践教学与社会服务,以提高实验实践教学质量、提升学生技术创新研发能力、普及演艺技术知识为宗旨,形成的相关实验教学理念包括“一个目标、4个并重”。“一个目标”指与实验室对接的智能装备与系统(演艺工程与智能技术专业)本科专业人才培养中实践相关的目标。“4个并重”指“理论与实践并重”、“传承与创新并重”、“实验技能与安全意识并重”、“个性发展与团队协作并重”。

改革创新思路

为适应人才培养需求,满足多元化教学模式,经过多年累积,形成创新改革思路如下:

①形式上,依托实验室软硬件设施与环境,打造“六大平台”,形成“三个孵化基地”。

“六大平台”包括面向本校相关专业师生的“基础实验操作平台”、“科研创新训练平台”、“科技项目研发平台”与“毕业设计实践平台”,以及面向学校与社会的“技术服务培训平台”与“技术成果展示平台”。“三个孵化基地”包括“教研成果孵化基地”、“专业人才培养孵化基地”与“科研团队培育孵化基地”,产出优秀成果、高技术创新人才与优质创新团队。

②实验内容上,结合多学科知识融合的演艺工程技术背景,形成模块化与情景式教学实践。

构建了“自动化基础理论实验——演出装备与系统操控实验——演出效果呈现设计实验——演出装备与系统、演出效果智能呈现创新研发实验”课程架构,将“基础实验、专业实验、综合设计、毕业设计、课外竞赛、实践项目、科研挑战”有机协同,实现“基础理论与实验验证、认知操作与创意设计、技术研发与实践创新”的渐进式能力养成与递进。设计“演出、创编、研发”三大情境,引导学生代入不同的角色,基于实验室群的不同技术单元开展资源组合与系统训练,丰富互动参与形式,提高学生的综合素养,激发学生自主学习热情。

③教学方法上,面向学生认知成长规律,形成“四合四融”多元教学设计。

“四合”表现为演艺装备技术实验“虚实耦合”,演艺工程项目实践“产教研联合”,演艺系统教学与研发“软硬件配合”,以及演艺工程案例“技艺相合”。“四融”表现为跨学科技术学习的“知识融汇”,与文旅演出行业密切对接的“发展融合”,适应传媒特色教育模式的“技艺融通”与实现科研反哺、教研相长的“成果融炼” 实验教学成果

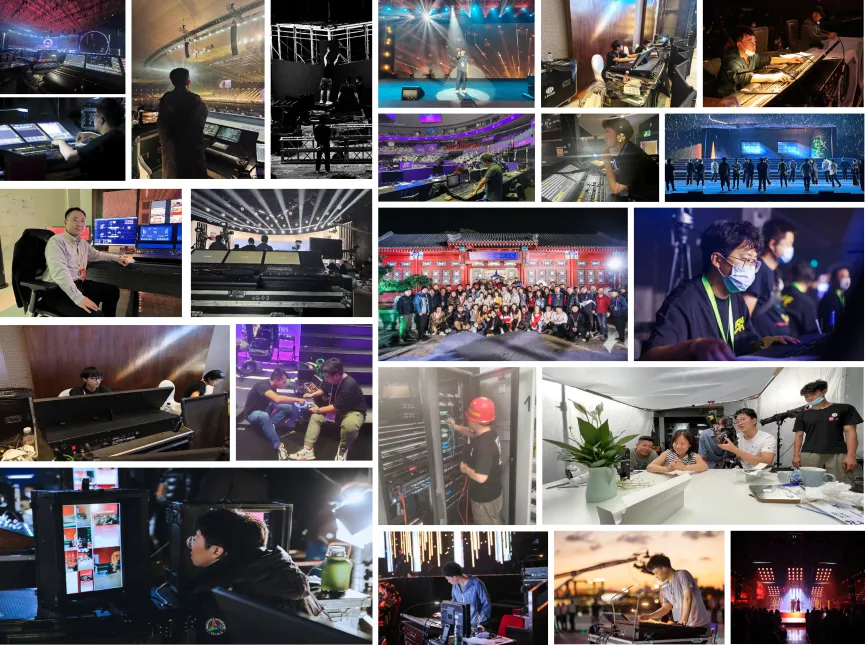

在教育教学、科研创新、人才培养和社会服务方面,该实验室经过多年实验积淀,成功孵化百余项本科生三创项目和省部级大学生竞赛奖项,推动15项本科/研究生教改项目,开发4项演艺工程技术特色教材,并建成国内首个演艺工程技术应用虚拟仿真实验平台。同时,该实验室支撑多项优质课程与教材建设,荣获多项教学奖励,其教学团队被评为校级优秀育人团队,支撑专业获批北京市一流本科专业。在科研创新方面,实验室承担多项国家级和省部级项目,构建演艺智能装备与系统科技前沿知识案例库,科研成果丰硕,团队骨干屡获殊荣。在人才培养上,实验室为行业输送了大批跨学科高层次技术人才,学生在国内外知名单位就职,成为现代演艺技术支持的中坚力量。此外,实验室还积极投身社会服务,承担多所院校演艺工程技术实训课程,开展科研交流活动,其研发成果服务于多个大型文旅项目,社会效益与文化价值显著。

未来,实验室将加强实验室建设管理,发挥优秀教学实验室的示范作用,进一步转变观念,加大投入,不断提升实验室服务教学改革、产学研协同、人才培养的能力,以高质量的实验室和实验教学体系支撑高质量人才培养。